Le dégoût est une émotion souvent mise de côté, peu explorée, parfois même confondue avec d'autres ressentis comme le mépris ou la peur. Pourtant, dans l'approche gestaltiste, le dégoût est une émotion fondamentale de protection : il nous permet de nous éloigner de ce qui est toxique, envahissant ou inassimilable, que ce soit au niveau physique, psychique ou relationnel. Pour resituer cette émotion dans la série, vous pouvez relire l'article introductif sur les émotions primaires.

Il ne s'agit pas d'un jugement moral, mais d'un mouvement vital de recul. Ecouter le dégoût, c'est honorer nos limites profondes.

Le dégoût, émotion de mise à distance

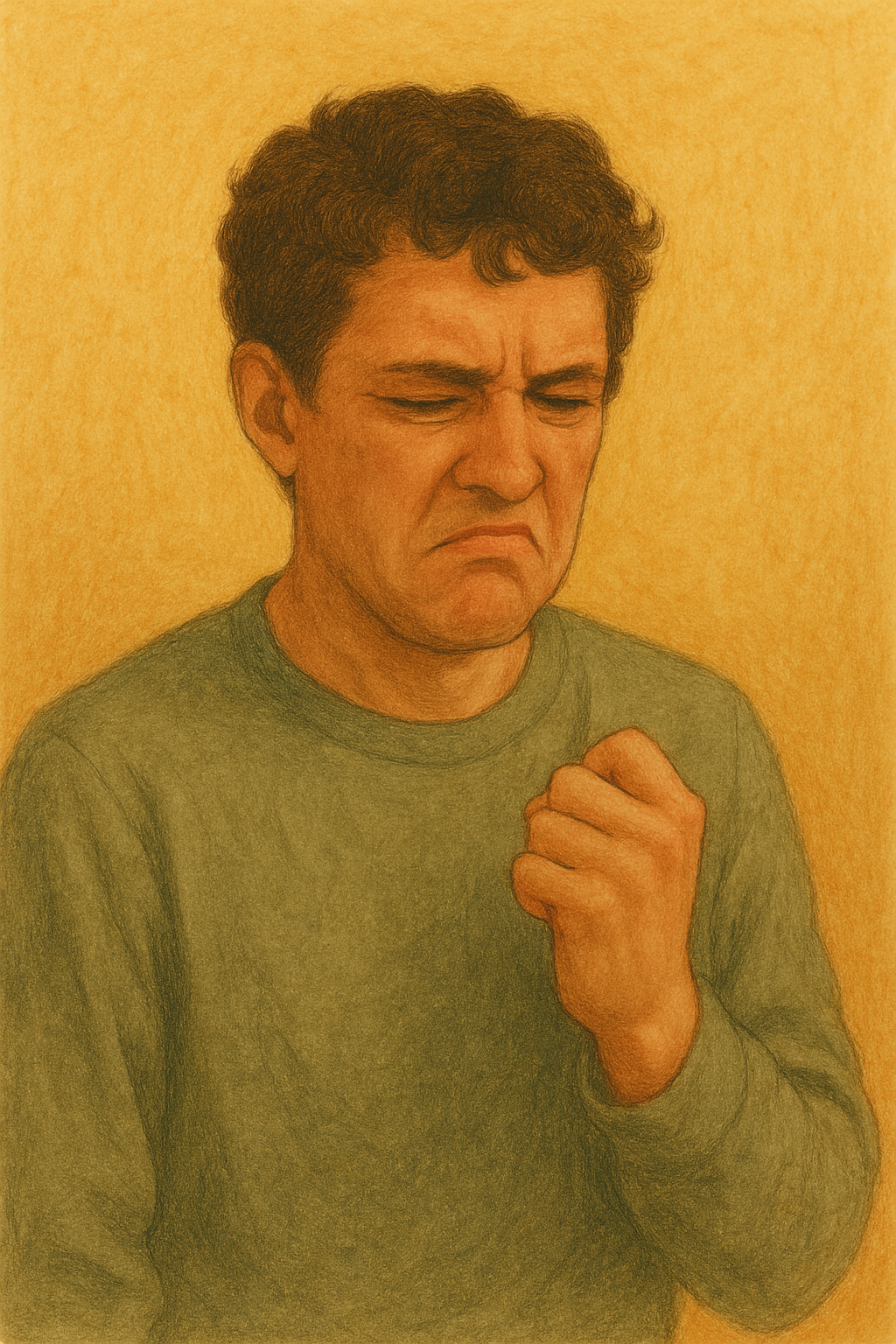

Le dégoût survient lorsqu'un objet, une situation ou une personne est perçu comme fondamentalement incompatible avec notre intégrité. Sur le plan biologique, il s'agit d'une réaction de rejet immédiate. Quelque chose en nous refuse de laisser entrer — que ce soit une nourriture avariée, une odeur insupportable ou, de façon plus symbolique, un comportement déplacé, une intrusion émotionnelle ou une tentative de manipulation. C'est un non corporel, viscéral, qui précède souvent la pensée.

Sur le plan physique, ce mouvement se manifeste par un haut-le-coeur, une crispation du visage, un recul du buste ou de la tête, une sensation de nausée ou d'écoeurement. Le corps exprime ainsi le refus de laisser pénétrer ce qui semble toxique ou menaçant. Ce rejet est instinctif, protecteur, profondément ancré dans nos mécanismes de survie.

En Gestalt-thérapie, le dégoût est reconnu comme un mouvement de restauration du moi. Il marque un moment de rupture nécessaire, une mise à distance face à un contact perçu comme non ajusté. Il peut représenter un signal précieux pour reconnaître ce qui empoisonne le champ relationnel, ce qui dépasse nos limites internes, ce qui n'est pas digérable. Il permet aussi de nommer ce qui, dans la relation ou dans l'environnement, ne nourrit plus — ou n'a jamais nourri. Cette perspective s'enracine dans l'histoire et la philosophie humaniste de la Gestalt et dans la théorie du cycle du contact.

Travailler avec cette émotion, c'est donc apprendre à écouter cette sensation de rejet non comme une fermeture, mais comme une tentative de préservation de son intégrité. Et parfois, en la reconnaissant pleinement, il devient possible de choisir comment se positionner autrement, sans se couper de soi ni de l'autre. La communication non violente peut alors offrir des repères pour dire ce "non" avec clarté et respect.

Le dégoût en thérapie : sortir du silence

Beaucoup de personnes ont du mal à reconnaître le dégoût, ou se l'interdisent tout simplement. On leur a appris, souvent très tôt, que cette émotion était exagérée, injuste, impolie. Alors, elles continuent à avaler, à tolérer, à s'adapter, même lorsque tout à l'intérieur crie un profond "non". Ce refoulement peut s'inscrire dans le corps, menant à des troubles somatiques, à des formes d'effacement de soi, voire à des burnouts émotionnels lorsque les limites sont franchies trop longtemps sans être nommées.

En thérapie, le dégoût peut se manifester de manière subtile ou inattendue. Il se glisse parfois dans une sensation diffuse de malaise lorsqu'une situation est évoquée, dans une crispation du ventre, de la gorge ou du visage. Il peut aussi apparaître à travers un évitement : celui de certains souvenirs, de certaines personnes, de certains lieux. Le corps, là encore, parle avant la pensée. Et dans ces manifestations, il y a une tentative de préservation, une alerte qui mérite d'être entendue.

L'objectif thérapeutique n'est pas de rationaliser ou minimiser cette réaction, mais de lui redonner toute sa légitimité. Accueillir le dégoût, c'est reconnaître son rôle fondamental dans la protection de soi. C'est souvent dans cette reconnaissance que l'on retrouve un espace de choix, une liberté intérieure qui permet de poser ses propres repères. Cette démarche s'appuie sur la posture de co-création entre thérapeute et client.

Ce travail prend une dimension particulièrement importante dans le cadre d'une thérapie LGBT+. Les vécus de rejet, de dégoût intériorisé ou d'injonctions à la conformité sont fréquents et marquants. Pouvoir nommer ces ressentis, les remettre à leur juste place et retrouver une capacité à dire non devient alors un levier puissant d'émancipation et de réappropriation de son histoire. Pour en savoir plus, vous pouvez lire l'article sur le thérapeute LGBT ou gay-friendly.

Réhabiliter une émotion de frontière

Reconnaître le dégoût, c'est retrouver une boussole de respect de soi. Il ne s'agit pas de le brandir comme un rejet de l'autre, mais comme une affirmation de sa propre limite, de ce qui est acceptable pour soi.

Quand il est écouté, le dégoût permet de clarifier ses choix, ses relations, ses engagements. Il nous permet de nous retirer de ce qui nous abîme, pour aller vers ce qui nous nourrit.

Pour aller plus loin

Vous pouvez maintenant lire ou relire les autres articles de la série sur les émotions primaires :

- Les émotions en Gestalt-thérapie : comprendre et accueillir nos mouvements intérieurs

- Joie et Gestalt-thérapie : retrouver le plaisir d’être en lien

- Tristesse et Gestalt-thérapie : traverser la perte pour retrouver le mouvement de vie

- Peur et Gestalt-thérapie : apprivoiser l’émotion qui protège et libère

- Colere et Gestalt-therapie : poser ses limites sans rompre le lien

- Surprise et Gestalt-thérapie : accueillir l’inattendu comme moteur de transformation

- Degout et Gestalt-therapie : dire non pour proteger son integrite

Si vous ressentez le besoin d'explorer ce que vos émotions expriment — dans votre quotidien, votre couple ou dans un moment de transition de vie — la Gestalt-thérapie peut vous offrir un espace d'exploration et de transformation. Que ce soit en thérapie Gestalt LGBT à Vitry-sur-Seine ou en thérapie Gestalt LGBT à proximité de Chevilly-Larue, je vous propose un accompagnement personnalisé si les émotions prennent trop de place ou trop peu dans la relation.

Vous pouvez également avancer sur ces ressentis en Gestalt-thérapie à distance, dans un cadre de confiance.